書籍詳細

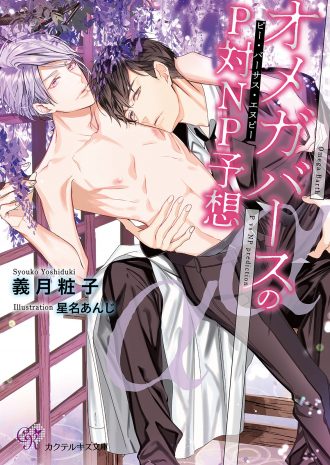

オメガバースのP対NP予想

| ISBNコード | 978-4-86669-232-6 |

|---|---|

| サイズ | 文庫本 |

| 定価 | 754円(税込) |

| 発売日 | 2019/09/18 |

お取り扱い店

電子配信書店

内容紹介

人物紹介

安芸碧莉(あき みどり)

α29歳。禎斉の異母兄、華奢で際立つ美貌。ストイック。突然安芸家の後継者となる。

安芸禎斉(あき よしなり)

α29歳。身長190�pで鍛えられた肉体をもつ。自分の快楽を最優先に人生を楽しむタイプだったが……。

立ち読み

重役フロアの一室のドアが開いて、ダークスーツの男が姿を現した。

一九〇センチ近い長身に、広い肩幅と長い脚。充分に鍛えられた肉体だが、機能性重視のため必要以上の筋肉はついていない。それでも威圧感は充分だ。

安芸禎斉。AK警備保障会社の取締役常務。

「だから、そこは禎斉に頼みたいわけよ」

続いて出てきたのは、取締役専務の安芸宗則。禎斉の叔父でもある。

「それは龍惺さんに聞いてみないことには何とも」

「何とか説得してみてくれよ」

「説得なら、俺より宗則さんの方が…」

二人が話しながらエレベーターフロアに向かうと、別の部屋のドアが開いた。

二人の視線が、部屋から出てきた人物に移る。

目を見張るばかりの美貌。陶器のように滑らかで透けるような白い肌に、冷たいほどに整った造形。

「碧莉くん、こんな時間まで仕事?」

安芸碧莉。AK警備保障会社の取締役常務。禎斉と同い歳の異母兄で、安芸家の次期当主でもある。

「専務こそ」

「こっちは今日は昼からの勤務だよ」

「そうでしたか。お疲れ様です」

既に十五時間勤務になろうというのに、碧莉の外見からは何ひとつ崩れたところはないし、疲れた様子も窺えない。

ネクタイを緩めてシャツのボタンを外している禎斉と違って、皺ひとつない鮮やかな白いシャツに、上着と同系色の上品なネクタイをきっちりと結んでいる。

禎斉はちらりと碧莉を見たが、碧莉の方は禎斉とは目を合わせない。

「ガーディアンの記者がうちを取材したいって話聞いてる? あれ、碧莉くんにも入ってほしいみたいよ」

「…その件は既にお断りしていますし、社長にも了解してもらってます」

「あ、そうなんだ」

AK警備保障会社は、安芸家が代々仕えている貴嶋家を護衛する目的で設立した会社だ。

貴嶋家は何百年も続く名家で、一族が経営するキジマグループは世界的なコングロマリットである。

武家社会のころから続く両家の主従の関係に、興味を持つ海外メディアは少なくない。それは大衆紙ばかりではなく、ガーディアンやフィガロのような高級紙も例外ではなかった。

「私よりも宗則さんの方が適任ではないかと」

「いやいや、俺らは所詮黒子なんで。顔が売れない方がいい」

その言葉に、碧莉は殆どわからないくらい顔をしかめた。恐らく宗則は気付いていないだろう。が、禎斉は違った。そして碧莉がなぜそんな顔をするのか薄々気付いていた。しかしそれを指摘したことはない。

AK警備保障会社は大きく三つの部門があって、第一は貴嶋家関連。次は国内の大企業や大手芸能事務所といった法人を顧客とした部門。第三に個人宅やマンション、及び公共施設全般のセキュリティシステムの部門。

最も収益が大きいのは第三の部門で、その成功によりこの三十年ほどで彼らの会社は急成長した。それでも会社にとっての肝は貴嶋家関連である。その長年に亘る業績があるから大企業から信頼され、そのブランド力ゆえ一般人相手の商売でも大きく成功できた。

しかしその貴嶋家関連の仕事に、碧莉は殆ど関わっていない。

安芸家に生まれた者は、本家分家関係なく幼いころから武術を叩きこまれ、貴嶋家の護衛になるべく育てられる。貴嶋家の子弟と同じ学校に通って、大人の目の届かない空間は彼らが我が身を盾に守るという教育を受けて育つ。

そしてそれは重役になっても変わらない。加齢による反射神経や体力に問題がない限り、貴嶋家の護衛は重役をチーフとしたチームが行う。それこそが、安芸家の貴嶋家に対する忠誠心の表れでもあるのだ。

しかしその中にいて、碧莉は例外だった。

彼の仕事にボディガードは含まれない。そのことに彼は疎外感のようなものを感じているのではないかと禎斉は思っていた。

「けど、記者はがっかりしてるだろうな。きみの写真があるかないかで、記事の注目度も違ってくる」

「…頼子さんが協力してくださるようです」

頼子は碧莉たちの父親の従妹である。安芸家の血筋の女性の中では最も武術の才能があると云われている。五年前に現場から撤退して今は後進の指導にあたっている。海外の事情にも詳しく、禎斉も初めての国に海外出張するときは彼女にアドバイスを聞きに行くほど、社内での信頼度も高い。

「ああ、それはいいね。話題性もあるだろうし……」

云いかけたところで、宗則のケータイにラインの着信が入った。

「おっと、これは…」

「なに?」

禎斉が叔父の顔を見る。

「ちょっと確認しないと。あとでまた連絡する」

エレベーターホールに二人を残すと、急ぎ足で自分の部屋に戻った。

二人の目の前で、エレベーターの扉が開く。

禎斉はほんの一瞬だが躊躇した。それでも、意識しすぎる方が不自然だと思って先に乗り込んだ。

地下のボタンを押して、一番奥に立つ。碧莉も黙って後に続いた。

こんなに狭い空間で二人きりになったのはいつぶりだろう。

禎斉は、碧莉の後ろ姿をじっと見てしまう。一八〇センチに少し足りないとはいえ決して低いわけではないし、ほっそりはしていてもそれなりに鍛えているので華奢なわけではない。それでも禎斉にしてみればどこか儚げで庇護したくなる。

あ、やべ……。

禎斉はうっすらと眉を寄せた。

意識すると、碧莉から独特のフェロモンのような匂いを感じてしまう。

オメガのフェロモンとはまた違うのだが、それは禎斉にとってはどうにも抗い難い匂いなのだ。しかし本来アルファ同士でフェロモンで相手を捉えるような作用はないはずだ。

それでも禎斉にはそれをフェロモンと呼ぶしかない。

頭で考えるより先に身体が反応する、自分を捉える独特の匂いをフェロモンと呼ばずしてなんと呼ぶのだ。

ふと、禎斉が視線を逸らせないでいる碧莉のうなじが、うっすらと薄ピンクに染まっているのに気付いた。

「…あんた……」

禎斉の掠れた声に反応したように、碧莉は慌てて自分の首の後ろを掌で覆った。

いやいや、それは逆効果だから…。

「…何やってんの」

思わず低い声で呟いてしまう。

碧莉の背中が緊張で強張っているのがわかって、禎斉はため息をついた。

「何もしないって」

そんなことで彼が安心するとも思えないが、禎斉は自分に言い聞かせるように云った。

それでも、匂いはさっきより濃くなっている。

かんべんしろよ…。

禎斉は眉を寄せて、視線を彼から外すと目を閉じた。

このまま彼を押し倒したい。強引に腕を掴んで壁に押し付けて、あの薄い唇を思うさま味わって…。

チン! 禎斉の妄想をぶち破る音がして、エレベーターの扉が開いた。

「お先」

それだけ云うと、碧莉は自分を待っていた車に乗り込んだ。

それを見送って、禎斉は軽く天井を仰ぐ。

「…だせえ」

禎斉は首を振ると、ポケットから車の鍵を取り出した。

碧莉がオメガなら、とっくに自分のものにして一生閉じ込めておくのに。

しかし彼はアルファで、しかも自分の異母兄だ。そして、安芸家の将来の当主だ。

「くそっ」

小さく舌打ちする。そう、アルファだ。それなのになんだってあんな甘い誘うような匂いさせてんだよ…。

それはこれまで何度も繰り返してきた問いだ。そして禎斉はその答えにうすうす気付いていた。しかし、わかったところでその先には何もない。

自分たちは出会ったときから、すれ違っていたのだ。もっといえば、それは生まれたときからだ。

そしてこの先も交わることはないと、互いがそう思っていた。

この続きは「オメガバースのP対NP予想」でお楽しみください♪