書籍詳細

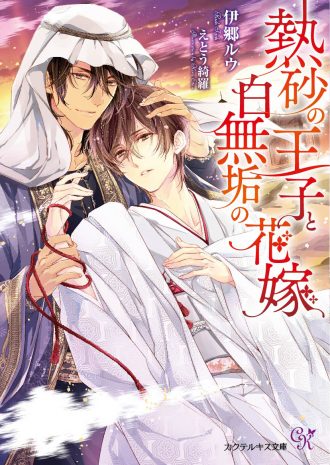

熱砂の王子と白無垢の花嫁

| ISBNコード | 978-4-86669-151-0 |

|---|---|

| サイズ | 文庫本 |

| 定価 | 754円(税込) |

| 発売日 | 2018/10/18 |

お取り扱い店

電子配信書店

内容紹介

人物紹介

春風七海(はるかぜ ななみ)

24歳。茶道不知火流宗家の次男。長男の海堂を帰国させる為イギリスへ到着するがサーリムに気に入られてしまい!?

サーリム

29歳。砂漠の国シャラフ王国の第三王子。ゴーインで俺様な王子様。七海を気に入り自国に連れ帰ってしまう。

立ち読み

第一章

長い歴史を持つ茶道不知火流宗家の屋敷は、閑静な住宅街の一画に建てられている。

広大な敷地は黒塗りの高い塀でぐるりと囲まれ、外から屋敷を窺い見ることはできない。

かろうじて見えるのは、花の季節を終えて青々と葉を茂らせている、樹齢百年を超える桜の大木くらいのものだ。

爽やかなミントブルーのシャツにコットンパンツを合わせた春風七海は、静寂に包まれた古式ゆかしい和室で艶やかな黒塗りの座卓を前に正座し、和服姿の両親と向き合っていた。

宗家の次男として生まれた七海は、間もなく二十五歳になる。

涼やかな目元をした端正な顔立ち、わずかに茶色がかった柔らかな髪、透明感のあるきめ細やかな白い肌、華奢な身体つきと、全体に楚々とした雰囲気がある。

しかし、幼いころから家元の厳しい教えを受け、茶道の作法が身に染みついている七海は、どこか凜々しくもあった。

「どんなことがあっても、海堂を連れて帰ってきてちょうだいね」

厳しい口調で言い放ち、細い指先で和服の襟元をスッとなぞった母親の華子が、七海を真っ直ぐに見据えてくる。

「連れ戻したい気持ちはわかるけど、その役目がどうして僕なの? 親なんだから二人で兄さんを迎えに行けばいいじゃない」

七海は背筋を伸ばしたまま、華子と父親の林海に不満の視線を向けた。

七海と三歳違いの兄、春風海堂は、不知火流宗家の跡取りでありながら、二ヶ月前に欧州旅行に行ったきり実家に帰ってきていない。

立ち寄ったイギリスで出会った外国人女性と恋に堕ち、あろうことかロンドンで暮らし始めてしまったのだ。

生まれたときから跡取りとして育てられてきた海堂には、傍から見てもわかるくらいに跡継ぎとしての自覚があった。

派手に遊ぶこともなく、両親が気に入ってくれた相手とだけ交際し、ここ最近は公の場では次期宗家として立派に振る舞っていた。

それが、いきなり外国人女性と結婚したい、許してもらえないのならば帰国しないと、とんでもないことを言い出した。

由緒正しき家柄の日本人女性と結婚させるつもりでいた両親は、外国人女性を迎えることに拒絶を示し、海堂の説得にあたったのだがいまだ決着がついていない。

そこで、両親は海堂に外国人との結婚を諦めさせるため、弟である七海を向かわせようとしているのだ。

「いくら言っても海堂は耳を貸そうとしないのだから、私たちが出向いたところで同じに決まっている。こうなったら、おまえが直接、会いに行って説得するしかないだろう?」

こちらを真っ直ぐに見ながら、林海がお手上げだとでもいうように大きなため息をもらした。

国内のみならず海外にも支部を持つ不知火流の頂点に立つ彼は、どういった状況にあっても威風堂々としている。

林海にとって、茶道の才に長けているばかりか、親の教えに背かない海堂は自慢の跡取り息子だった。

それだけに、海堂の反乱ともいえる今回の件は、そうとうなショックだったらしく、表向きは威厳を保っているが、すっかり気落ちしてしまっている。

気の強い華子がそばにいなければ、林海はひとりオロオロするばかりだったのではないだろうか。

毅然としている父親の姿しか知らなかった七海としては、できるだけ手助けしたい思いはあるのだが、両親に説得できないものが自分にできるのかといった疑問があった。

「父さんたちの話を聞かなかった兄さんが、僕の言うことを聞くと思う?」

「でも、私たちが会いに行けば、海堂はよけいに我を張ると思うのよ。だから、ここは仲のいい七海に行ってほしいの」

顔の前で両手を合わせた華子に拝むように頼まれ、七海は困り顔で視線を手元に落とす。

弟子たちの中には、すでに海堂が帰国しないことを不審に思っている者もいる。帰国しない理由が世間に知られるのは時間の問題だろう。

不知火流宗家として、後継者に関するスキャンダルなどもってのほかだ。マスコミが嗅ぎつける前に解決する必要があった。

茶道をこよなく愛する七海は、伝統ある流派の師範としてのプライドがあり、不知火流をなによりたいせつに思っている。

だからこそ、宗家の跡継ぎという立場にありながら、それを顧みることなく勝手に海外生活を始めた兄に対して、ただならない腹立ちを覚えていた。

恋愛も自分の好きにできない兄を、可哀想に思わないわけではない。

しかし、考え方が古い、頭が固いと言われようが、不知火流を継ぐ運命の下に生まれた以上、海堂の取った行動は許し難かった。

海堂を説得できる自信は皆無に近いが、このままでは埒が明かないのも事実であり、七海は重い腰を上げようと心を決める。

「わかったよ、僕が行ってくる」

「ありがとう」

ホッとした顔でつぶやいた華子が、安堵の笑みを浮かべた林海と顔を見合わせた。

「兄さんは僕が連れ戻してくるから、父さんと母さんは安心してて」

自らに言い聞かせるためにも、心にもない大見得を切った七海は、両手を座卓について腰を上げる。

「明日の便が取れたらそれで行くから、僕のお稽古は代わりの先生を頼んでよ」

「こちらのことは私たちに任せてちょうだい」

華子が笑顔で見上げてきた。

七海はわかったとうなずき、両親に背を向けて和室を出て行く。

磨き抜かれた広い廊下を静かに歩きながらも、どうやって海堂を説得しようかと、そのことばかりを考えている。

七海は人並みに反抗期があったが、海堂はそれもなく育った。二十八歳になって初めて、親に反抗したのかもしれない。

「三十路を間近にしての反抗期なんて厄介だよなぁ……」

ふと足を止めた七海は、ガラス窓越しに中庭へ目を向ける。

二人きりの兄弟というだけでなく、海堂とは歳が近いこともあり、大きな喧嘩もなく過ごしてきた。

今回は、事と次第によっては激しい言い合いになりそうだが、海堂と言い争う自分が想像できずに、思わず苦笑いが浮かぶ。

「いい歳して兄弟喧嘩なんかしたくないし、なんとか穏便に話を進めたいな」

ひとしきり庭を眺めてため息をついた七海は、ロンドンに飛び立つ準備をするため、自分の部屋へと向かった。

第二章

ひとり日本を飛び立った七海は、海堂が予約してくれたホテルの部屋にチェックインした。

七海が会いに行くと連絡を入れたところ、海堂は大歓迎してくれただけでなく、自分が泊まっているホテルの部屋を取っておくと言ってくれた。

彼は恋人とロンドンの中心に建つ五つ星ホテル〈アル・ハーディ〉に泊まっている。

どうやって費用を捻出しているのか知らないが、ずっと恋人とホテル暮らしをしているのだ。

ロンドンを訪れるのは海堂を日本に連れ帰るためだけであり、五つ星ホテルに泊まるなど贅沢すぎる気がした七海は断るつもりでいた。

もともと、ロンドンは大学卒業後に二年間暮らした馴染みのある街で、自分の好みに合うホテルに泊まりたい気持ちもあったからだ。

それでも、海堂の申し出を断れば、機嫌を損ねる可能性がある。彼と話し合いができないのでは意味がないと考え直し、今回は厚意に甘えた。

そうして、渋々ながら五つ星ホテルに泊まることを承知したのだが、ボーイに部屋まで案内されるや否や、海堂に任せなければよかったと激しく後悔した。

後継者という己の立場を忘れ、海外の高級ホテルで恋人と暮らしているだけでも神経を疑うというのに、彼は弟のためにスイートルームを用意していたのだ。

「なに考えてるんだか……」

休暇を取って遊びに来たとでも勘違いしているような兄に、七海はほとほと呆れながら広いリビングルームをグルリと眺め回す。

このホテルはオーナーがアラブ人らしく、室内は贅の限りを尽くした造りになっている。

大理石を敷き詰めた床、赤く塗られた壁、金色の柱と天井、そして、そこかしこに飾られている絵画や陶器など、まさに絢爛豪華と言うしかなかった。

「この部屋、一泊いくらするんだ?」

七海には、自分がかなり裕福な家に生まれ育った自覚がある。

実家の敷地は千坪近くあり、祖母、両親、兄の五人で暮らしてきた家屋も呆れるほど広く、住み込みの家政婦と料理人を雇っている。

とはいえ、両親の厳しい躾により、七海は金銭感覚がしっかりしていた。

仮に旅行先で五つ星ホテルしか取れなかったとしても、自分ならばスイートルームに泊まるような贅沢な真似は絶対にしない。

海堂は跡継ぎとしてチヤホヤされて育ったのは確かだが、同じく金銭感覚はさほどずれていないはずだった。

それだけに、ホテル暮らしをしているうえ、これほどまでに贅沢な部屋を用意したのが、にわかには信じられなかった。

「目がチカチカする……」

派手派手しい赤と金の装飾に睫を瞬かせたとき、唐突に電話のベルが鳴った。

この続きは「熱砂の王子と白無垢の花嫁」でお楽しみください♪