書籍詳細

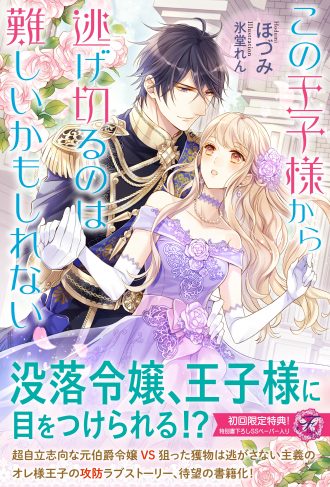

この王子様から逃げ切るのは難しいかもしれない

| ISBNコード | 978-4-86669-349-1 |

|---|---|

| 定価 | 1,320円(税込) |

| 発売日 | 2020/11/27 |

| ジャンル | フェアリーキスピンク |

お取り扱い店

電子配信書店

内容紹介

立ち読み

「ローゼは、独身主義者だったか」

ふと、レオンハルトが聞いてくる。

「いえ、絶対に結婚したくないというわけではありません。ただ、夫に依存するような結婚はごめんだというだけです」

「そうなのか。独身主義なのかと思っていた。では、どういう人なら、結婚してもいいと思う?」

「そうですねえ、まずは私の仕事に理解を示してくれる人でしょうか。夫に経済的に依存してしまうと不仲になった時がつらいので、逃走資金は確保しておきたいです。だから仕事を持ちたいんですよね」

「君の結婚って、不仲前提なのかな」

レオンハルトが渋い顔をして腕組みをする。

「あとは、うちの両親みたいに、夫側が収入をなくした時にも、やっぱりつらいです。お金は大切です」

「わかったよ、金はあったほうがいい。ほかには?」

お金の重要性をさらに語ろうとするローゼを遮り、レオンハルトは渋い顔のまま話を促す。

「私の意見を尊重してくれる人がいいです。それから、婚家は付き合いやすい家がいいですね。人間関係が複雑怪奇な家は、どんなに家柄がよくても願い下げです」

「耳が痛いよ。ほかには?」

「金銭感覚と味覚が近い人がいいです。あとは、私に対して威張り散らさないこと、暴力を振るわないこと。浮気をしないこと。年齢と見た目には特にこだわりはないです。……あ、一番重要なことを忘れていました。やっぱり、私を愛してくれる人でないといやです。これくらいかな?」

「なるほどねえ……なんというか、君の結婚観がよくわかる」

レオンハルトが苦笑する。

「殿下は? お妃選びは棚上げになっていますが、結婚しないわけにはいかないでしょう、王位を継がれるのですから。お妃様には、どんな方を望まれるんですか?」

結婚観について聞かれたので、ローゼもそっくり同じ質問を返してみた。

レオンハルトが腕組みをしたまま、思案顔になる。

「そうだな……できればオレの役割を理解して、補佐してくれる人。いざという時には代理ができる人。……くらいだな」

「くらいって。理想高っ。そんなハイスペック女子、まずいないと思いますが」

「できれば、だよ。あとは、そうだな……信頼関係が築ける人」

ローゼはまじまじとレオンハルトを見つめた。執務室に人が少ないのは、そばには信頼できる人間だけを置きたいからだと聞いたことがある。王妃も同様とは、彼らしい。

「だから政略結婚はいやなんだ。政治的な思惑が絡んだ相手に全幅の信頼を置くのは、難しい気がしないか? 妻に迎えるなら、そういう思惑が一切絡まない女性がいい。……それから、ものをおいしそうに食べる人」

「おいしそうに?」

「うん……うん、あれは、衝撃的だった」

言いながら、レオンハルトがくくく、と笑う。ローゼは眉をひそめた。理想の女性の話をしているのではなかったか?

「もし、そういう女性と巡り会えたら、毎年夏にはコレンティの離宮に連れていってやろうと思っている。外国由来の珍しい食べ物も多いから、きっと喜ぶぞ。あとは、海を見せてやりたい。……真っ青な海に帆船が映えて、それはきれいなんだ」

紫色の目が細められる。コレンティの景色を思い出しているのだろう。

「いいですね、コレンティ。きれいな街だと聞いています」

「マナレス山が近いから温泉も出るし、海も近いから海水浴もできる。昔、離宮内の森の中に秘密基地を作ったことがあるんだ」

「秘密基地を?」

「そう。楽しかったよ……子どもができたら、一緒に作りたいな。まあオレがもう一度やりたいだけなんだが」

「どちらが子どもか、わからないですね。……でも、楽しそうな夏休み計画です」

レオンハルトの楽しげな様子に、ローゼも思わず笑みを浮かべる。

「だろう? だが、今のところその予定はないな。来年も再来年も、その先もずっと、たぶん一人ぼっちで、誰もいない執務室を掃除して過ごすんじゃないか?」

「掃除って……。大丈夫ですよ。殿下はお優しいから、すぐにお妃様をお迎えできます」

「そうか。……だといいんだが」

レオンハルトは少し考えてから、ローゼの隣に移動してくる。

体温が感じられるほど近くに来られて、ローゼの心臓は大きく跳ねた。なぜ彼が席を移動してきたのか、その意図がわからない。

レオンハルトが手を伸ばして、ローゼの?に触れてきた。

「妃の件は正直考えたくない。誰でもいいわけではないから……なかなか、難しくて」

?をたどっていた指が、ローゼの唇に移る。優しくなぞられて、背筋をぞくぞくしたものが這い上がる。

紫の瞳がまっすぐローゼを見つめる。

「もう、どうしたものかと」

指が唇を離れ、今度はイヤリングの下がった左の耳に触れる。

「妃にと、望む女性はいる。彼女のことを思えば、望まないほうがいいと、わかってはいるんだが」

「……そんな女性がいらっしゃったんですか」

レオンハルトの告白に、ローゼは思わず目を見開いた。

知らなかった。かりそめの恋人を仕立ててまで結婚から逃げ回る人に、そんな女性がいたなんて……。

呆然となりながらローゼが囁くように問えば、レオンハルトがかすかに笑った。

「そう。この夏に出会った。——すごく大切なんだ。傷つけたくない、でも、手に入れたい。命じることはできるが、それでは彼女の心が離れてしまう気がする。いい案はないだろうか」

この夏に出会った?

ということは、ローゼがレオンハルトに浮かれている間、彼の心はすでに別の女性に向いていたのか。

なんと滑稽だろう。

「……話し合いをされては? あと……くすぐったいです」

ローゼがいたたまれない気持ちに苛まれているとは知らないレオンハルトは、相変わらずローゼの耳朶に指先を這わせ続けている。

「話し合いね、どうだろう。応じてくれるだろうか。もう、こちらの都合でさんざん振り回してしまっているし、きっと断られる……そう思うと勇気も出ない」

レオンハルトの指先が何度もローゼの耳をなぞる。どうして誰か別の女性の話をしているのに、この人は自分に触れてくるのだろう。しかも家族にも触れられたことがないような場所に。

耳の縁をなぞった指が、今度は首筋に触れる。後ろ髪の生え際あたりをなでられると、先ほどよりも明確にぞわっとするものが背筋を駆け抜けた。

「あの、殿下」

わけがわからなくて、やめてもらおうと口を開きかけたローゼの唇に、レオンハルトがそれまで首筋をなでていた指をふわりと押し当てた。フリーデからもされたことがある、何も言うな、のサインだ。ただ、フリーデよりもその指先はずっと優しい。

「迷惑だとはわかっているんだ。ちゃんとわかっている。それでも……ごめん、今だけ。ローゼ、目を閉じて」

レオンハルトに言われるがまま目を閉じると、指とは違うやわらかくて温かいものが唇に触れてきた。

角度を変えて何度も啄まれる。それは、ローゼにとって、初めてのキスだった。

なぜ、どうして。予想外のできごとに、ローゼは頭が真っ白になる。

そんなローゼをよそに、優しいキスが繰り返される。その感触に慣れてきた頃、不意にレオンハルトの舌先がローゼの唇を舐める。驚いて、たじろいだ拍子に、その舌先がローゼの口腔内に入り込んできた。逃げようと思わず頭を引けば、唇が追いかけてきて、さらに口づけは深くなる。いつの間にか頭に片方の手を回されているし、もう片方の手はローゼの右手に重ねられて握り込まれ、身動きできなくなっている。

いやというほど、どういう形でレオンハルトがローゼを求めているのかがわかる口づけだ。初めは遠慮がちだったレオンハルトの舌が、少しずつ大胆になっていく。

レオンハルトがこの夏に出会った、妃にと望む女性。政治的な思惑が絡まない、ものをおいしそうに……確かに出会いはお昼時の市場で……。

——私のことだったの……!?

ようやく頭が動き出したローゼは、事実に行き当たり、愕然とした。

だが、そう思えば腑に落ちることがたくさんある。平民の娘が近づけるはずもない王太子の執務室に招かれたのも、誘拐事件の時にあれほどレオンハルトが慌てた理由も、そのあとやたらと過保護になったのも。ローゼの立場からすると不相応にも程がある、補佐官という高級官僚を目指すように言われたのも。

そもそも、彼の「女性登用」の実績を作るだけなら、補佐官である必要はない。

補佐官は、叙爵対象になると言っていた。数年活躍すれば伯爵位も望めると。つまり、わざわざ補佐官を指定してきたのは、ローゼとの身分差を埋めるため?

補佐官の話は舞踏会直後に聞かされた。ということは、舞踏会が終わった頃にはすでに、レオンハルトはローゼとの将来を具体的に考え始めてくれていたことになる。

嬉しい。嬉しい、けれど。

すぐに、それはだめだ、という気持ちが胸に広がった。

レオンハルトとローゼの間には、埋められない溝がある。身分の差だけなら、ローゼが高位貴族の養女となれば手っ取り早く解決できるが、ローゼには没落した貴族の娘という経歴がある。

レオンハルトが言っていたように、彼の妃は誰でもいいわけではない。王妃は、生まれ、素質、教養、後ろ盾など、誰もが納得するような人物であることが条件だ。醜聞のネタになるような過去があってはいけない。絶対に。

補佐官なら、仕事ぶり次第でローゼの身の上に関しては多少目をつぶってもらえる。でも王妃では目をつぶってもらえないどころか、むしろレオンハルトの弱みとなり得る。

レオンハルトがどんなに手を尽くしたところで、ローゼは王妃にはなれないのだ。レオンハルトの治世を支える、この国の貴族たちが許さないだろう。王妃の条件を兼ね備えている令嬢なら、ほかにもいるのだから。そうした令嬢を差し置いて、ローゼを王妃にできるわけがない。貴族たちの反発を招けば、国は混乱し、レオンハルトの望む国作りは叶わなくなる。

ああ、それで「迷惑だとはわかっている」なのか。レオンハルトがローゼを王妃にと動けば、ローゼ自身にも影響が出るのは必至だ。

レオンハルトがその立場にふさわしい令嬢を妃に迎え、ローゼは国王の一臣下になる。それが一番丸く収まる。

好きな人に好きになってもらえたのに。

レオンハルトの舌先がローゼの舌をなぞる。ぞくぞくしたものが体中を巡り、産毛が逆立つ。体の力が抜け、このままだと倒れ込んでしまう、と思い始めた矢先、唇が離れて強く抱き込まれた。

この続きは「この王子様から逃げ切るのは難しいかもしれない」でお楽しみください♪